|

Savoie, France- 25.07.10

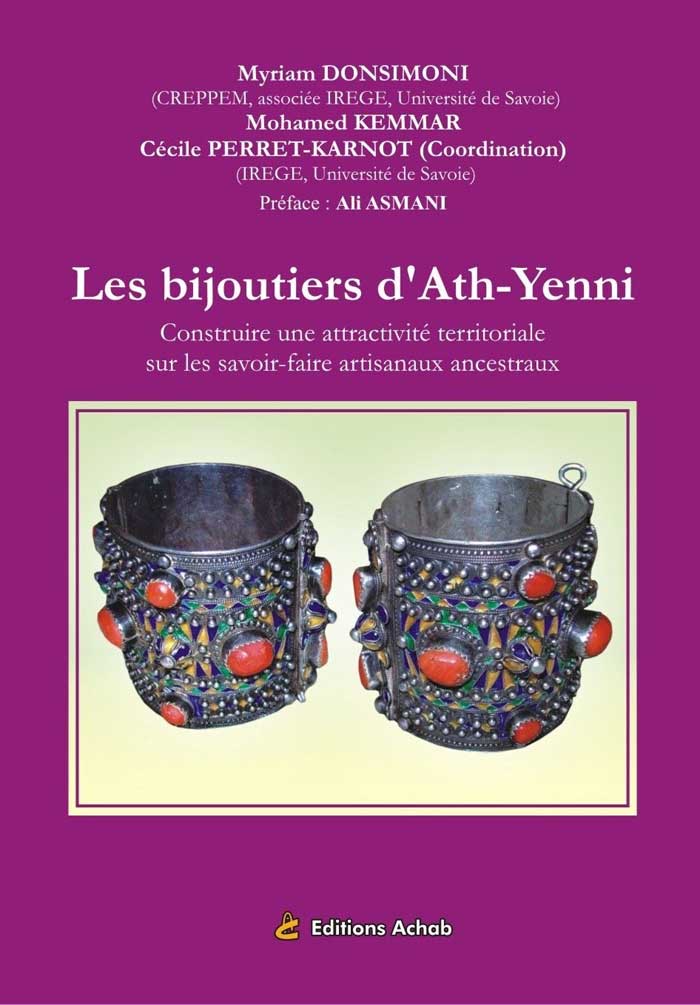

Les bijoutiers

d’Ath-Yenni. La construction d’une attractivité territoriale sur les

savoir-faire artisanaux ancestraux (aux Editions ACHAB)

Le pays amorce sa réouverture, la sécurité

revient pas à pas et les touristes seront bientôt de retour en Algérie. La

valorisation des patrimoines culturel, naturel et artisanal est alors

nécessaire. Nécessité dont le monde associatif (je pense à l’association

culturelle Tigejdit pour la poterie kabyle par exemple) et plus récemment les

pouvoirs publics ont bien compris l’intérêt (fonds de promotion, exonérations

fiscales, mise en place de l’approche Nucleus…).

La Kabylie est riche de sa culture et de ses

savoir-faire véritablement ancrés dans le territoire (bijouterie, poterie,

tissage…). Si j’ai choisi de travailler spécifiquement sur la Kabylie c’est que

pour des raisons personnelles je viens régulièrement dans cette région dans

laquelle j’ai des attaches. J’ai d’ailleurs déjà travaillé sur le thème de la

relance de l’artisanat en Algérie, et en Kabylie en particulier, en étudiant la

mise en place de l’approche Nucleus.

Le livret d’étude intitulé « Les bijoutiers

d’Ath-Yenni. La construction d’une attractivité territoriale sur les

savoir-faire artisanaux ancestraux » publié aux Éditions Achab s’inscrit

dans la continuité de ces travaux. Les questions soulevées dans cette recherche

sont essentiellement : Comment valoriser le patrimoine ? Comment structurer les

acteurs du territoire ? Comment remettre l’artisan, son savoir-faire et sa

créativité au cœur d’un processus de développement systémique ?

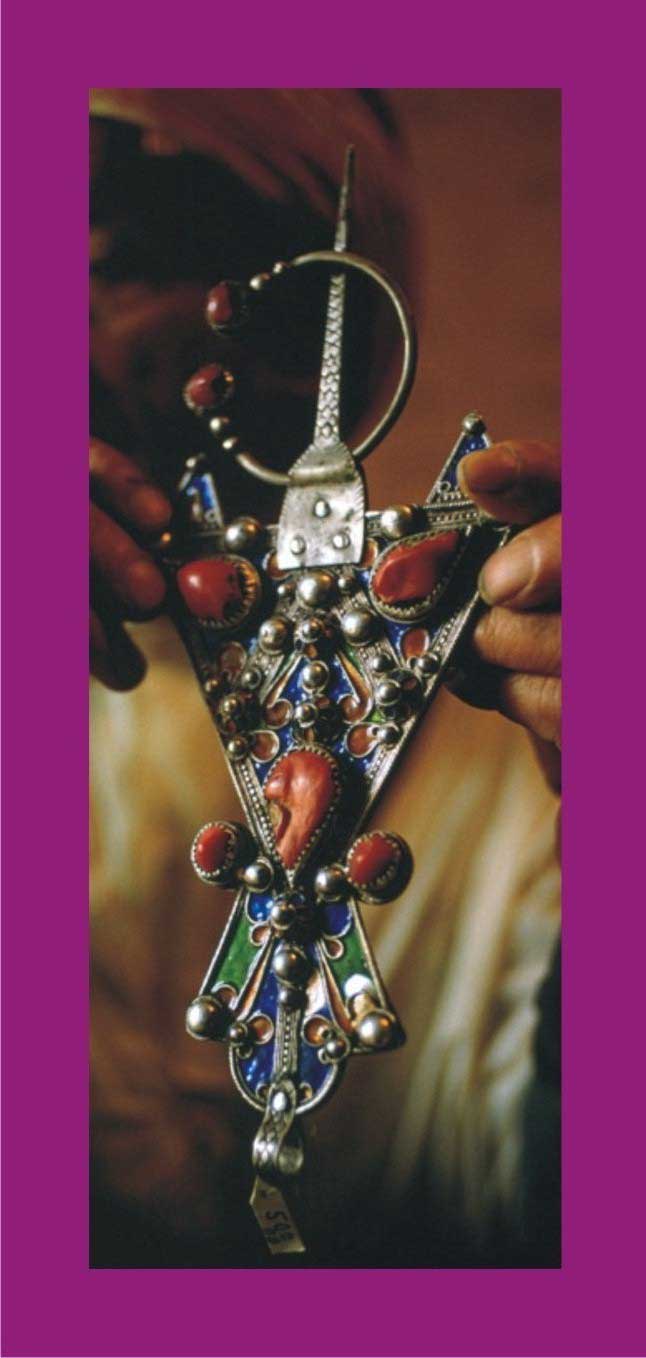

Le territoire que j’ai choisi, point de départ de cette

recherche, est celui des Ath-Yenni car il est chargé d’histoire, riche de ses

paysages et des savoir-faire ancestraux des bijoutiers qui en firent la renommée

et la fortune. D’autre part, l’objet bijou en lui-même est très intéressant

puisqu’il a un fort contenu symbolique (motifs, couleurs), il est une réserve de

valeur et il se transmet de génération en génération entre les femmes.

Pour réaliser ce travail, nous avons à la fois mobilisé les

outils théoriques traditionnels du développement territorial et du capital

social, car les facteurs sociaux (échanges informels, structures des réseaux

sociaux, pratiques solidaires, Nucleus, etc.) influent sur le développement

territorial, et effectué un travail de terrain en allant à la rencontre des

artisans ou des acteurs du territoire. Certains artisans bijoutiers ont même

eu la gentillesse de répondre à un questionnaire, ce qui n’est pas forcément

naturel dans les sociétés à forte tradition ; qu’ils en soient remerciés.

Sur les 14

artisans qui ont répondu au questionnaire, 6 ont encore leur entreprise

localisée dans la commune de Beni-Yenni (Ath Lahcen, Tigzirt ou Agouni Ahmed) et

11 déclarent avoir une origine familiale dans cette commune (en majorité Ath-Lahcen).

Si nous sommes tout à fait conscients que la taille de l’échantillon d’artisans

sur lequel nous avons travaillé est réduite, il n’en reste pas moins que leurs

réponses nous apportent des indications précieuses sur les problèmes qu’ils

rencontrent : approvisionnement en matières premières, écoulement de la

marchandise… Mais faire un constat n’étant pas suffisant nous les avons

également interrogé sur les solutions envisageables pour les aider. Nos

conclusions tiennent compte de l’ensemble des idées, remarques… qui nous ont été

faites et nous espérons ne pas les avoir trahies.

Un certain nombre de propositions d’action concluent cette

étude : certification des bijoux traditionnels, ouverture de la fête du bijou

aux artisans bijoutiers de toute la Wilaya, structuration d’une organisation

professionnelle performante, circuits touristiques… La « route du bijou » ou la

« route des savoir-faire » (dont nous ébauchons un tracé partant de Tizi-Ouzou)

doivent bien évidemment être considérées comme des pistes possibles pouvant

donner matière à discussion aux acteurs du territoire et être affinées. Le rôle

de l’universitaire n’est que d’analyser une situation de la manière la plus

objective possible.

Ce qui est certain c’est que la Kabylie dispose d’atouts

considérables qui sont valorisables, dont l’hospitalité extraordinaire de ses

habitants. Attention cependant, il ne faut pas oublier qu’il existe également

des risques d’impacts socioculturels négatifs du tourisme : l’érosion des

identités et des valeurs autochtones, les chocs des cultures, les conflits pour

l’usage des ressources…

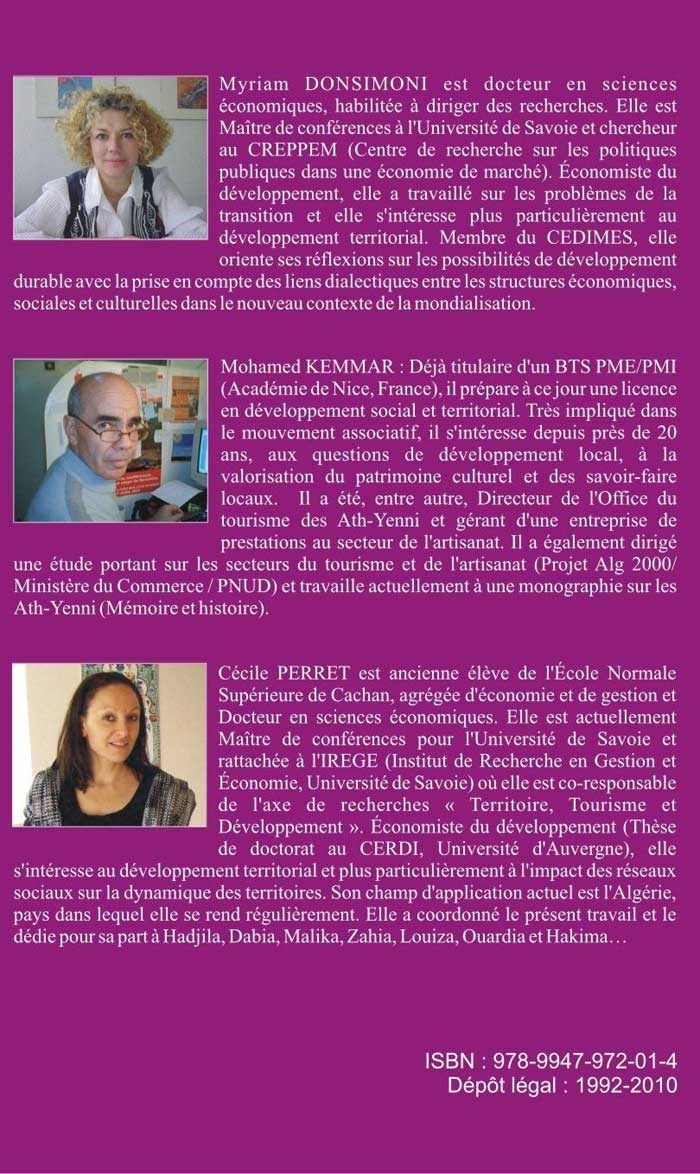

Cécile Perret (Maître de conférences, IREGE, Université de

Savoie)

|